本网讯 近日,2025年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛高职高专组“数控多轴加工技术”赛项在长沙落幕,我校获得一等奖。据悉,学校已连续9年蝉联该赛项一等奖。

荣誉背后是该校数控技术专业硬核育人模式,作为国家“双高计划”的A档专业群核心专业、国家级精品专业,该专业依托13个校企共建实训基地,3个省级工程技术研究中心,通过“校企双元、工学交替、能力递进、多维贯通”的数智工匠培养模式,构建了从课堂到企业的无缝衔接。

学子获2025年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛“数控多轴加工技术”赛项一等奖

“领跑”行业,让学生率先掌握前沿技术

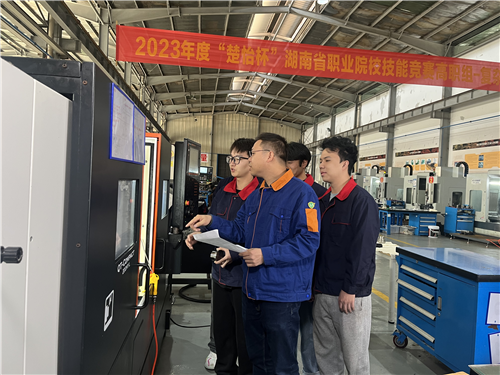

湖南省技能大师欧阳陵江指导学生

“数控多轴加工技术”赛项要求选手在4小时内完成从工艺设计、三维建模、编程仿真到多轴加工与装配调试的全流程操作,覆盖了数字化精密制造的全技术流程。

这种先进技术高度集成的赛项,恰恰折射出行业技术的快速迭代。“一项新技术出现,到新应用的全面铺开,存在一定的‘迟滞效应’。我们至少要提前5年‘预研’新技术新课程,才能保证学生毕业的时候具有较强的技术适应性。”机械工程学院副院长、享受国务院政府特殊津贴高技能人才欧阳陵江表示,为了缩小人才培养与产业发展需求间的差距,校企双方都在寻求更为紧密的人才培养模式,打造“校企命运共同体”。

因此,学院紧跟行业领军企业,升级专业人才培养目标,更新人才培养方案,开发新的课程标准,重构课程内容。这两年,学院将目光投向了中联重科,该公司正投资千亿在长沙打造中联智慧产业城,汇聚了8个全球领先的灯塔工厂。机械工程学院组建3个虚拟教研室共19名教师到中联重科顶岗实践,了解岗位需求、岗位工作任务及岗位所需能力。调研发现,新的工厂亟需大量数控设备操作工程师、焊接机器人操作工程师和智能设备维保工程师,于是,学院教师与企业共同为这三个岗位人才培养确定教材体系,进行模块化课程体系开发,并制定出科学、规范的高职专科与高职本科相关人才培养方案。

“本次校企联合开发的教材以中联典型工作任务为载体,将实际生产案例转换为课程学习案例,让教学内容贴近实际工作任务,提高教学效果。”机械工程学院教授龚娟介绍。

“正因为提前‘预研’,当技术全面铺开的时候,我们的学生走出去就能为中小企业解决实际生产难题。”欧阳陵江表示,近年来,数控技术专业群培养的人才70%以上服务于省内制造企业,不少成为了公司发展的中坚技术力量。

在“工学结合”中提升学生实践能力

学校智能制造实训中心,具有实际生产制造能力

数控技术专业需要学习的知识面广泛,涵盖了机械设计、数控编程技术、数控机床电气控制、CAD/CAM软件应用、数控机床故障诊断与维修等多个领域。在培养过程中,该校数控技术专业坚持实行“工学结合”的技能模块化教学模式,要求学生在企业真实项目中实践,使毕业和就业上岗实现“零距离”。

据介绍,学校国家级数控技术实训室拥有全省最大规模的数控车床、数控铣床,保证学生操作上手率100%;同时,实训室设备齐全,从两轴数控机床到五轴数控机床,从特种加工设备到精密检查机器,一应俱全,学生在校即可完成整套加工实践。

2018年,该校与华中数控共同投资4200万元建成湖南省高校首个智能制造实训中心,其中,价值3300多万元的智能制造生产线具有实际生产制造能力。“数控专业的同学一学期通过8次智能产线实践训练,完成一个多工序个性化产品的全自动加工过程。”《智能制造加工单元集成应用技术》课程老师章思超介绍道,学生在真实的生产环境中掌握多机床、多工序、产线化、智能化的先进制造技能,还能接触企业操作规程和管理规范,真正做到与产业一线“无缝对接”。

“这款无人机光瞄设备稳定器支架由2个零部件组成,框架壁薄且易变形,工艺十分复杂,且最终要完成高精度装配,实现平衡稳定的功能,这给加工带来很大挑战。”数控技术专业老师陈志坚拿出一款与企业共同开展工艺研发的支架介绍道,师生们对机加工、热处理等多道工序进行了上百次反复试验,终于将此款新产品成功试制出来,保证了新产品的开发进度。

学校与相关企业联合开展技术攻关,补齐产业链中的短板和弱项。学校聚焦高端装备制造向智能化、柔性化方向发展,联合华数智能、山河智能等企业立项的复杂薄壁精密零件智能柔性加工技术湖南省工程研究中心,有效解决了复杂薄壁零件的高效生产、工艺及加工质量控制问题,引领高端装备制造业的智能制造技术发展。

近年来,该校数控技术专业培育输送了一批高素质技能技术人才,很多学生走出去都成了引领企业技术生产提升和发展的技术带头人,20余人获得“国务院政府特殊津贴”“全国五一劳动奖章”“全国技术能手”等省级以上荣誉称号。2024年,该校有7名校友登榜第二届“湖湘工匠”,其中4名为数控技术专业毕业学生。

(供稿/王露曼)